| Messages clés o La création de billets uniques (à tarifs uniques) augmente l’attractivité des transports en commun o Les billets uniques diffèrent principalement par leur échelle, leur tarification et la structure de gouvernance chargée de définir les tarifs et d’allouer les recettes des ventes o À l’exception du BruPass, les offres de billet unique existant en Belgique rencontrent assez peu de succès à cause d’un manque de visibilité et d’une trop faible attractivité par rapport aux titres mono-opérateurs Pour stimuler la création de billets uniques, il est nécessaire de (1) repenser la gouvernance de la mobilité collective, (2) repenser l’offre de transport et (3) simplifier la billettique |

Introduction

Le transport représente près d’1/4 des émissions wallonnes de gaz à effet de serre1. En particulier, plus de 60% de ces dernières sont liées à l’usage de la voiture individuelle. Le report modal vers les transports en commun constitue l’une des solutions pour réduire ces émissions.

Afin de stimuler ce report modal, les différents gouvernements se sont fixé des objectifs ambitieux. Ainsi le gouvernement wallon vise une augmentation du nombre de kilomètres parcourus de 150% pour le bus (de 4% à 10%) et de 67% pour le train (de 9% à 15%) entre 2017 et 2030. De son côté, le gouvernement fédéral ambitionne un quasi-doublement (de 8% à 15%) de la part modale du train entre 2022 et 2040.

Si la part modale des transports en commun n’a pas été recalculée depuis 2017 (l’enquête succédant à Monitor devant sortir dans les prochaines années), celle-ci ne semble, au regard des chiffres de fréquentation des opérateurs, pas avoir significativement évoluée.

Afin d’attirer les voyageurs vers les transports en commun, la littérature scientifique souligne le besoin de travailler en priorité sur l’offre2. Or, si l’on remarque en Wallonie une augmentation de l’offre globale en transports en commun, cette offre reste fragmentée entre le bus et train. Cette fragmentation de l’offre rend difficile le passage d’un mode à l’autre, tant pour des raisons opérationnelles (manque de correspondances) que pour des raisons budgétaires (nécessité d’acheter deux titres de transport, à deux tarifs différents).

Améliorer l’attractivité et l’efficacité des transports en commun nécessite d’intégrer les réseaux des différents opérateurs en un seul et même réseau, ce qui implique la création de titres de transport acceptés par l’ensemble des opérateurs (intégration billettique) à un prix unique (intégration tarifaire).

| Intégration tarifaire ≠ Intégration billetique Il existe une confusion entre intégration tarifaire et intégration billettique. Or, si ces deux concepts sont fortement liés, ils n’en demeurent pas moins distincts. L’intégration billettique consiste en l’utilisation d’un seul billet pour effectuer un trajet via plusieurs opérateurs. Le fait de posséder un même support, telle la carte MOBIB, est une première étape. L’intégration tarifaire consiste à définir un système de tarification identique pour l’ensemble des opérateurs. Ainsi, voyager d’un point A à un point B se fera à un tarif unique, quel que soit l’opérateur. Si ces deux concepts vont souvent de pair, il arrive qu’un seul type d’intégration soit pratiqué. Par exemple, les titres combinés Train + TEC sont un exemple d’intégration billettique mais pas tarifaire, leur prix correspondant à la somme du prix des deux abonnements. Il s’agit ici uniquement d’une simplification d’utilisation. Dans l’autre sens, il est également possible d’intégrer les tarifs sans intégrer les billets, ce qui résulte en des tarifs identiques pour tous les opérateurs, mais avec la nécessité d’acheter un billet pour chaque portion de voyage. |

Cet article vise à donner des clés de compréhension aux décideurs pour mettre en place une intégration billettique et tarifaire généralisé en Belgique. Sur base d’une analyse comparative de plusieurs systèmes existants, il propose une catégorisation des systèmes intégrés clarifiant les choix de conception effectués par les initiatives d’intégration en Belgique. Il identifie également des pistes de solutions pour franchir les obstacles existants et recommande un ensemble de politiques publiques.

Le billet unique, une réalité plurielle

De nombreuses régions ont déjà mis en place une intégration billettique et tarifaire de leurs transports en commun. Néanmoins, les initiatives existantes diffèrent fortement les unes des autres, formant un écosystème de solutions.

L’échelle, une histoire de taille

Premièrement, les initiatives diffèrent par leurs échelles géographiques : alors que plusieurs initiatives se sont développées récemment au niveau national, comme le Klimaticket Ö en Autriche ou le Deutschlandticket en Allemagne, d’autres se développent à l’échelle locale autour de bassins de mobilités plus ou moins grands, définis comme des zones cohérentes.

L’intégration à ces différentes échelles ne répond pas aux mêmes objectifs : alors que l’intégration au niveau local répond à un besoin de mobilité principalement utilitaire, l’intégration tarifaire nationale répond, elle, bien davantage à un besoin de mobilité interurbaine dont le motif est plus souvent le loisir.

De cette différence d’objectifs découle des formules tarifaires fort différentes : alors que les offres de billet unique au niveau national prennent la forme d’un abonnement qui coexiste avec d’autres offres mono-opérateurs, il arrive souvent que l’intégration tarifaire au niveau local mène à une suppression des titres de transport mono-opérateurs, ne proposant plus aux voyageurs qu’une seule grille tarifaire intégrée, incluant diverses options (titre unitaire, titre multi-voyage, pass journalier, abonnement mensuel ou annuel, etc.) .

Au sein des initiatives locales, la taille de la zone d’intégration peut également fortement varier en fonction des caractéristiques territoriales. Par exemple, si le territoire est souvent organisé autour d’une ville centre, il peut arriver, dans le cas de territoires très denses, qu’un bassin de mobilité soit polycentrique. Il est alors possible de créer un système intégré multiniveaux, comme dans les communautés de transport (« verkehrsverbünde ») AVV (Aix-la-Chapelle) ou VRS (Cologne).

De plus, il peut parfois arriver que deux bassins de mobilités se chevauchent partiellement. Afin d’éviter les effets de bord, certains systèmes intégrés permettent de voyager hors de leurs frontières officielles, qui peuvent d’ailleurs aussi être des frontières régionales ou nationales (la communauté de transport VRR (Rhin-Ruhr) dessert par exemple partiellement Venlo, Nimègue ou Arnhem (Pays-Bas)).

Enfin, un tarif intégré peut ne pas donner accès à tous les services. Ainsi, le Deutschland Ticket par exemple n’est valable, à quelques exceptions près, que sur les réseaux locaux (S-Bahn) et régionaux (RE et RB).

La tarification, une question en or

Il existe 3 principaux types de tarifications des transports en commun, différant selon leur manière d’intégrer la distance :

- La tarification basée sur la distance parcourue, qui définit un prix proportionnel à la distance

- La tarification basée sur des zones tarifaires, qui définit le prix comme une fonction en escalier de la distance. On rencontre principalement deux types de zonage : le zonage concentrique (particulièrement adapté pour un réseau centré autour d’une ville) et le zonage alvéolaire (plus adapté pour des réseaux polycentriques). La complexité du zonage varie grandement entre systèmes. La taille, la forme, et le nombre de zones peuvent être définis de manière optimaliste (p.ex. zones isochrones) ou plus pragmatique (p.ex. frontières communales).

- La tarification forfaitaire, qui définit un prix constant, indépendant de la distance. On peut voir cette dernière comme une sous-catégorie de système zonal n’intégrant qu’une seule et unique zone. La durée de validité du titre de transport est limitée afin d’en restreindre l’utilisation.

Dans le cadre d’une tarification intégrée, les tarifs basés sur des zones tarifaires sont de loin les plus communs. Les tarifs kilométriques sont plus rares, une intégration tarifaire sur base kilométrique étant complexe à mettre en place car les différents modes de transport n’ont pas les mêmes coûts marginaux. Ainsi, seules des communautés n’intégrant qu’un seul mode de transport (généralement le bus) utilisent cette alternative.

Outre ces « idéaux-types », il est également possible de croiser des systèmes hybrides. Par exemple, la plupart des villes néerlandaises proposent à la fois un tarif kilométrique (« Saldo ») et des abonnements zonaux.

La gouvernance, entre intérêts privés et service public

L’intégration des transports publics peut être organisée par différentes structures, notamment un opérateur (public) unique, une association d’opérateurs, une autorité organisatrice du transport ou encore une communauté de transport (« verkehrsverbünde »), forme de partenariat public-privé particulièrement répandue dans les pays germanophones3.

Avant 1990, l’ensemble des « verkehrsverbünde » allemands étaient issues d’initiatives portées par des opérateurs de transport. Néanmoins, à partir de 1990, et encore plus de la réforme du cadre légal des transports publics en 1996, les autorités publiques ont progressivement pris plus de place dans les « verkehrsverbünde », reprenant tout ou partie des fonctions occupées par les opérateurs. En résulte trois principaux types de « verkehrsverbünde »4 :

- Des communautés d’entreprises (« unternehmensverbünde »), gouvernées par un groupe d’opérateurs de transport

- Des communautés d’autorités responsables (« aufgabenträgerverbünde »), gouvernées par des autorités publiques (communes)

- Des communautés mixtes (« mischverbünde ») composées à la fois d’autorités publiques et d’opérateurs à capitaux publics et/ou privés

S’il est courant que l’intégration des transports publics soit gérée par une seule et même entité, il est également possible de diviser les responsabilités5. En Suisse par exemple, la création du plan de transport intégré est coordonnée par une autorité publique (l’Office Fédéral des Transports, OFT) tandis que l’intégration tarifaire est gérée par des associations d’opérateurs, les communautés tarifaires (« tarifverbünde »).

| La Gouvernance des transports en commun en Belgique En Belgique, les transports en commun sont gérés par plusieurs niveaux institutionnels : La compétence ferroviaire est fédérale. Des lignes directrices tarifaires sont définies dans le contrat de service public accordé à l’opérateur (la SNCB jusqu’en 2032), et tout changement doit être validé par le ministre ayant les transports dans ses compétences. La compétence sur le transport par métro, tram et bus est régionale. En Wallonie, c’est le gouvernement wallon qui définit par arrêté les tarifs appliqués par l’Opérateur de Transport de Wallonie (Le TEC). Afin de faciliter l’intégration billettique, les 4 opérateurs de transport belges ont créé une filiale commune, BMC (Belgian Mobility Company), qui a été chargée de développer et maintenir le système MoBIB. En termes d’intégration tarifaire, le principal obstacle tient dans la difficulté à trouver une procédure de distribution des revenus issus de la vente des titres de transport. Cette difficulté est notamment liée aux formules tarifaires très différentes pratiquées par les différents opérateurs : la SNCB utilise principalement une tarification kilométrique, le TEC une tarification hybride zonale/forfaitaire et De Lijn une tarification forfaitaire. |

La répartition des revenus, un travail d’équilibriste

L’un des principaux obstacles à l’intégration billettique et tarifaire tient dans la répartition des revenus entre opérateurs. Dans le cadre d’accords bilatéraux, il est encore envisageable de développer une procédure de redistribution directe entre opérateurs. Cette procédure demande toutefois une grande confiance et est difficilement applicable lorsqu’un grand nombre d’opérateurs est impliqué. Ainsi, la plupart des systèmes proposant des titres de transport intégrés comprennent une organisation chargée de collecter et de (re)distribuer les revenus issus de la vente des billets.

Le choix d’une méthode de répartition est un enjeu stratégique pour les opérateurs. En effet, il n’existe pas de méthode standard, et chaque méthode peut avantager certains opérateurs. La recherche d’une méthode de répartition équitable fait donc l’objet d’intenses négociations.

Il existe trois principaux types de répartition des revenus :

- Sur base de la proportion (fixe) des revenus avant intégration

- Sur base de l’offre proposée

- Sur base de la demande

Si les premières initiatives ont pu utiliser une clé de répartition sur base de l’offre, il existe maintenant un large consensus sur l’utilisation de méthodes basées sur la demande, méthodes plus alignées avec la législation européenne sur la concurrence. De plus, la méthode adoptée doit être transparente et non discriminatoire.

Dans le cadre d’une méthode de répartition en fonction de la demande, il est d’abord nécessaire de calculer le revenu associé à un voyage (en particulier pour les abonnements). Il existe pour cela deux principales approches : une approche forfaitaire, divisant le prix du titre de transport par le nombre d’utilisations du titre, et une approche kilométrique, divisant le revenu associé à un voyage entre un revenu de base fixe et un revenu opérationnel variable (dépendant de la distance parcourue).

Ensuite, il est également nécessaire de connaitre la part allouée à chaque opérateur dans le cadre d’un voyage impliquant différents opérateurs. Pour cela, une première méthode consiste à calculer la part des revenus au prorata du nombre de zones traversées. Dans ce cas, le revenu associé à une zone où plusieurs opérateurs ont été utilisés est divisé par le nombre d’opérateurs, ou peut alternativement être pondéré par la proportion de kilomètres parcourus avec chaque opérateur. Une deuxième méthode consiste à calculer la part des revenus au prorata des tarifs par zones. Le prix marginal par zone étant souvent décroissant, cette méthode favorise légèrement les opérateurs urbains par rapport à la méthode au prorata du nombre de zones parcourues.

| La complexe collecte de données voyageurs L’accès à des données d’utilisation fiables est crucial pour calculer la répartition des revenus. Les méthodes de répartition choisies utilisent généralement la fréquence d’utilisation d’un titre de transport, le nombre de passagers transportés, ou encore le nombre de passagers-kilomètres. De telles données sont souvent extrapolées sur base d’enquêtes auprès de voyageurs, avec tous les biais que comportent de telles méthodes. Pour compenser ces biais, des méthodes de comptage automatique des passagers sont utilisées, avec plus ou moins de succès, comme : – des capteurs intégrés au niveau des portes des véhicules (système Dilax testé à Bâle) – une analyse des vidéos issues des caméras de surveillance. |

L’intégration des services peut mener à une baisse des revenus au moment de sa mise en place. Néanmoins, l’expérience allemande montre qu’il n’existe pas de baisse de revenus sur le long terme, les pertes éventuelles étant plus que compensées par une augmentation du nombre de voyageurs.

Quelle que soit la méthode de répartition des revenus choisie, les opérateurs perdent la capacité de définir leur propre stratégie marketing. Outre la difficulté de trouver une méthode de répartition équitable, cette perte d’indépendance en matière de billettique est une des raisons majeures pour expliquer la frilosité de certains opérateurs en matière d’intégration billettique et tarifaire.

Les titres de transport intégrés en Belgique

En Belgique, on peut noter trois initiatives de billets uniques (intégrés) existants ou à venir : le Brupass (et Brupass XL), les City Pass et le Youth Holiday Multimodal.

| Initiative | Echelle | Nombre d’opérateurs | Type d’intégration | Unitaire | Multi-voyage | Pass journalier | Abonnement mensuel | Abonnement annuel |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| BruPass (XL) | Locale | 4 | Zonale concentrique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |

| CityPass | Locale | 2 | Forfaitaire | Non | Non | Oui | Oui | Oui |

| Youth Holiday Intermodal | Nationale | 4 | Forfaitaire | Non | Non | Non | Oui | Non |

Le Brupass (XL)

Le Brupass est un ensemble de titres de transport permettant de se déplacer avec n’importe lequel des 4 opérateurs publics présents en Belgique (SNCB, STIB, De Lijn et TEC) dans et autour de Bruxelles. Il est organisé autour de deux zones tarifaires concentriques : la zone BruPass, qui regroupe l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, et la zone Brupass XL qui s’étend dans un périmètre de 11,5km autour de la Grand-Place.

Mis en place en février 2021, il est le fruit de 20 ans de négociations entre les différents opérateurs de transports, la région bruxelloise et le fédéral. De nombreux acteurs issus tant du monde politique que de la société civile appellent désormais à la création d’une nouvelle zone « Brupass XXL » s’étendant sur un périmètre de 30km autour de la Grand-Place et couvrant donc l’ensemble du périmètre RER (et donc le Brabant-Wallon).

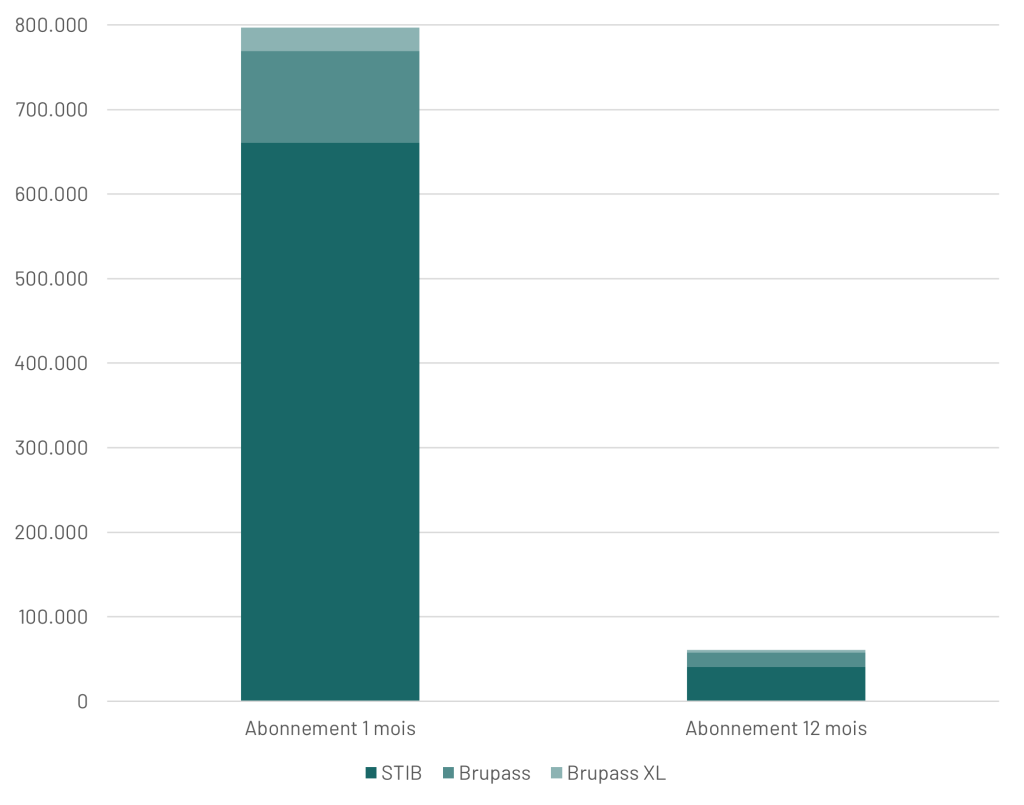

L’arrivée du Brupass a coïncidé avec la suppression des titres de transport unitaires et multi-voyages STIB. Les formules d’abonnement du Brupass restent toutefois en compétition avec des abonnements mono-opérateur (STIB). Malgré cette compétition, on remarque une nette adoption des Brupass, ceux-ci représentant en 2022 près d’un abonnement mensuel sur 5 et d’un abonnement annuel sur 3.

Les City Pass

Les City Pass ont été mis en place en 2018 dans le cadre du projet AnGeLiC visant le développement de réseaux express régionaux (les trains S) à Anvers, Gand, Liège et Bruxelles7. Ces City Pass se composent de trois types de titres de transport permettant de combiner les trains de la SNCB et les métro/tram/bus d’une des entreprises de transport régionales (en l’occurrence le TEC en Wallonie) : un pass journalier (City Pass 24h), un abonnement d’1 mois et un abonnement de 12 mois. Les tarifs de ces titres sont forfaitaires

Contrairement au Brupass, les CityPass ne proposent pas de titres unitaires ou multi-voyage. Cette option était pourtant mentionnée dans les études de faisabilité des réseaux S liégeois et carolo, qui voyaient dans la possibilité de « créer une tarification intégrée à l’unité et en cartes à voyages multiples avec l’offre existante » une opportunité majeure8.

Comme souligné dans ces mêmes études, les besoins des voyageurs diffèrent fortement en fonction des motifs de déplacement. Ainsi, le choix a été fait de favoriser les touristes (pass journaliers) et certains voyageurs réguliers (abonnement).

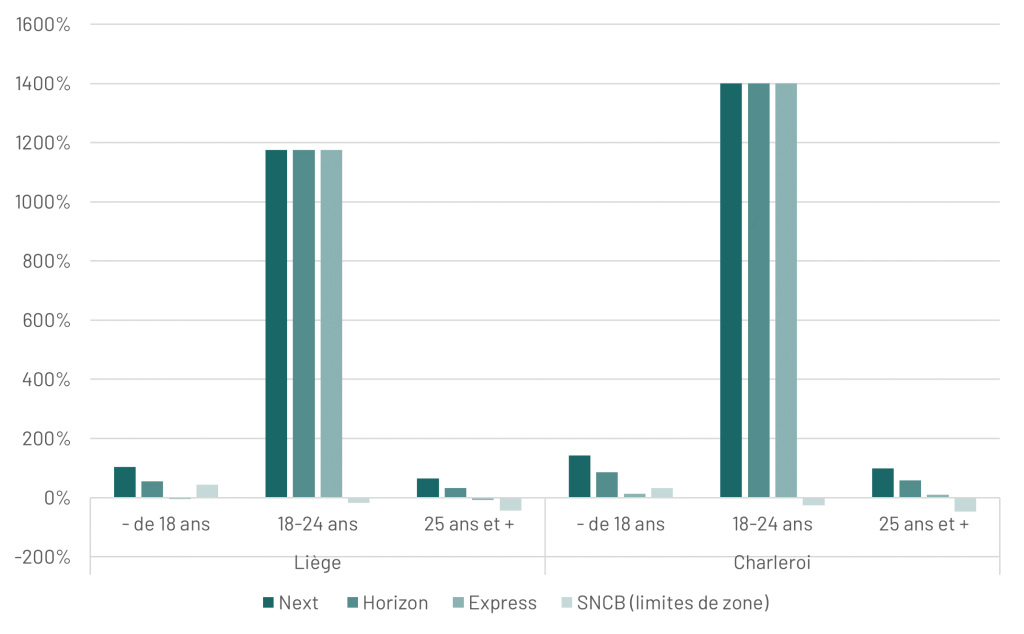

L’offre City Pass n’est toutefois compétitive face aux offres mono-opérateurs concurrentes que pour un nombre réduit de voyageurs réguliers, à savoir les moins de 18 ans et les 25-64 ans devant absolument combiner bus et train, ainsi que les 25-64 ans nécessitant un abonnement de train entre deux gares aux extrémités opposées d’une zone. Le manque de compétitivité est notamment dû à une différence de prix très forte entre le City Pass et l’offre TEC (respectivement 66% et 98% pour des abonnements 12 mois liégeois et carolo, contre 20% pour le Brupass), renforcé pour les 18-24 ans, les 65+ et les personnes bénéficiant du statut BIM par l’accès à un abonnement TEC Express pour 12€ par an.

| Intégration tarifaire et GRATUITÉ DES transports en commun Ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises en faveur d’une (quasi-) gratuité des transports publics. Malheureusement, ces mesures, prises exclusivement au niveau régional, se sont faites au détriment de l’intégration tarifaire, augmentant le différentiel de prix entre les différentes offres de transport. La gratuité peut aller dans le sens d’une intégration billettique et tarifaire, puisque qu’elle permet l’accès à l’ensemble du réseau de transports en commun pour un même prix (en l’occurrence nul). Ainsi, si la gratuité des transports publics est instaurée, il importe avant tout que celle-ci se fasse à l’ensemble des niveaux institutionnels (c’est-à-dire tant pour le transport régional que fédéral) |

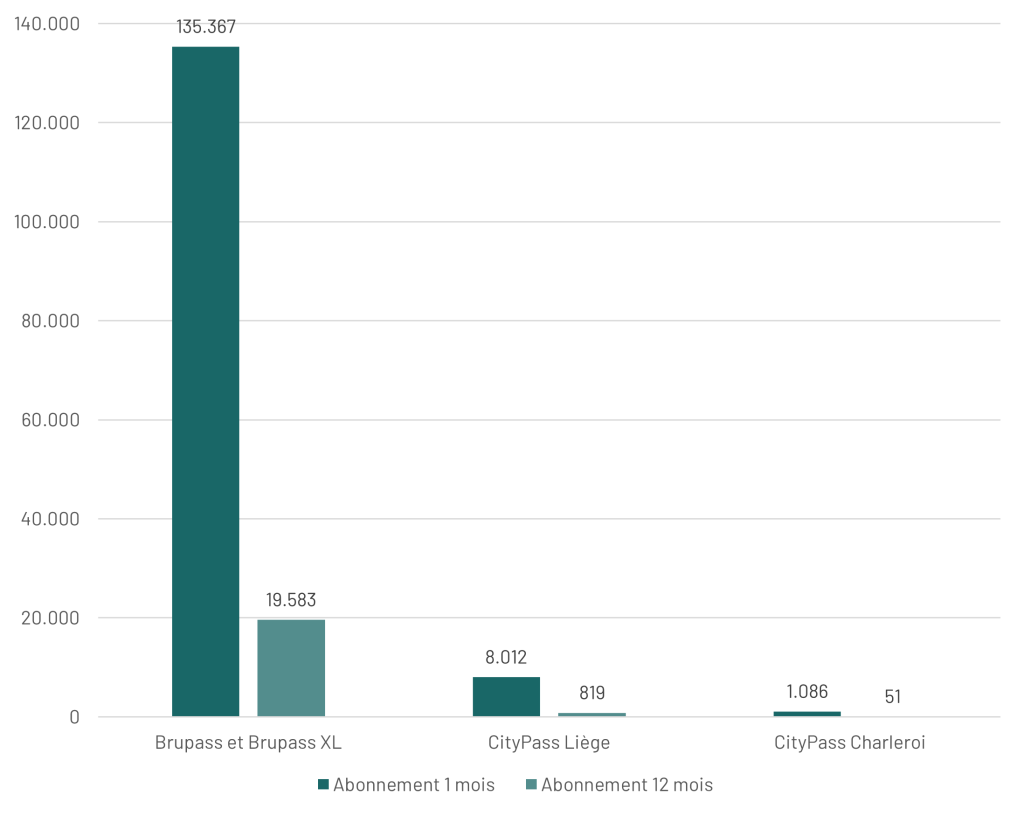

Le manque d’attractivité de l’offre se traduit malheureusement dans les chiffres de vente des City Pass. Ces chiffres sont particulièrement faibles à Charleroi, où l’offre est plus chère (car la zone plus étendue) et donc encore moins compétitive par rapport à l’offre TEC. De plus le plus faible attrait de l’abonnement annuel par rapport à l’abonnement mensuel vis-à-vis de l’offre TEC se retrouve dans les chiffres de vente, l’option annuelle étant relativement moins plébiscitée que l’option mensuelle (comparé au Brupass).

Outre sa faible attractivité, l’offre City Pass est également peu connue des voyageurs, probablement à cause d’un manque de communication. Or les études de faisabilité avaient bien mis en garde contre « la faible visibilité [de l’offre] et donc le faible nombre d’abonnés, ces 2 effets se renforçant mutuellement »10.

Au vu des faibles chiffres de vente, les opérateurs de transport viennent de lancer une réflexion afin d’objectiver les faiblesses de ces titres et d’identifier des pistes d’amélioration.

Le Youth Holiday Combi

Le Youth Holiday Combi est un abonnement mensuel permettant de voyager sur l’ensemble des réseaux de transport en commun nationaux. Il s’agit principalement d’un test suite aux pressions tant politiques que de la société civile pour la mise en place d’un équivalent aux tickets « climat » mis en place dans d’autres pays européens. Néanmoins, on est encore loin des prestations offertes par de tels tickets, le prix de cet abonnement étant plus élevé que celui de ses homologues (59€ par mois contre 49€ pour le Deutschlandticket par exemple) pour une zone géographique plus restreinte, et les conditions d’accès étant bien plus restrictives (limité aux 18-24 ans, limité aux seuls mois de juillet et août 2024). De plus, la communication sur cette initiative, méconnue du grand public, est encore timide à moins d’un mois du lancement de l’offre.

Vers une meilleure intégration des services

Si l’intégration tarifaire et billettique peut être initiée par des opérateurs, l’expérience allemande montre que l’implication des autorités publiques peut servir de catalyseur et permettre de généraliser cette intégration à l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones où les opérateurs n’y voient pas d’intérêt direct. Afin d’augmenter la couverture du territoire wallon par des zones d’intégration tarifaire, il est nécessaire de :

- Repenser la gouvernance de la mobilité collective

Au niveau local, il importe d’entériner des bassins de mobilité définis sur base de « zones cohérentes ». Une fois ces bassins définis, il sera nécessaire dans chaque bassin de réattribuer la compétence de la définition des tarifs et de la vente de billets à des structures existantes (OCBM, métropoles chargées d’un plan urbain de mobilité, …) ou spécialement créées pour cela. Ces structures devront également faire office de chambre de compensation entre opérateurs au niveau local.

Pour l’offre fédérale, il sera nécessaire de créer une chambre de compensation au sein du SPF Mobilité et Transport pour redistribuer les revenus des titres de transport intégrés. De plus, une une Autorité Organisatrice du Transport fédérale devra être créée au sein du SPF Mobilité et Transport afin d’améliorer la collaboration entre les offres régionales et fédérales.

- Repenser l’offre de transport

La réglementation européenne impose une ouverture à la concurrence du marché des services nationaux de transports de voyageurs par chemin de fer (règlement (UE) 2016/2338). Bien que le monopole soit attribué à la SNCB jusqu’en 2032, le contrat de service public de cette dernière prévoit la possibilité de tester l’ouverture à la concurrence sur deux zones limitées (dont une en Wallonie).

Cette ouverture peut représenter une opportunité pour l’intégration billettique et tarifaire à condition que :

- Les zones géographiques soumises à appel d’offres correspondent aux bassins de mobilité. Afin de faciliter la division, il conviendra de bien distinguer l’offre ferroviaire nationale (trains IC) des offres locales (trains S et L). De plus, il conviendra de réduire la distance parcourue par les trains locaux et de les limiter aux zones de mobilité concernées. Un budget devra être prévu pour adapter l’infrastructure en ce sens, et la rupture de charge devra être compensée par la mise en place de nœuds de correspondance généralisés aux points d’arrêt limitrophes.

- Les Régions et pouvoirs locaux soient davantage impliqués dans la définition du cahier des charges, et donc des tarifs.

- La grille tarifaire intégrée désirée soit spécifiée dans l’appel d’offres et dans le contrat de service public.

- Simplifier la billettique

Afin de simplifier la lisibilité de l’offre, il est nécessaire de prévoir une grille tarifaire intégrée simple d’utilisation, et de supprimer les titres unitaires mono-opérateurs dans les zones intégrées.

Une procédure de répartition des recettes issues de la vente de titres de transport devra être prévue. Pour permettre le calcul de cette répartition, les pouvoirs publics accompagneront les opérateurs dans l’acquisition de données d’utilisation fiables, par exemple via le financement de projets pilotes de comptage des voyageurs par analyse des caméras de surveillance, dans le respect de la législation européenne sur les données personnelles. L’ensemble des données collectées devront être rendues publiques via des portails open data.

Crédit image d’illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

- État de l’environnement wallon. (15 février 2022). Émissions de gaz à effet de serre

- Redman et al. (2013). Quality attributes of public transport that attract car users: A research review. Transport Policy, 25, 119–127

- GIZ-STUP. (2018). Public Transport Integration and Transit Alliances

- Cette typologie est tirée de GTZ. (2010). Transport Alliances : Promoting Cooperation and Integration to offer a more attractive and efficient Public Transport

- Le rapport de GIZ-STUP de 2018 (ibid.) cite 6 tâches distinctes : la planification du réseau, la billetterie, les infrastructures aux arrêts, l’horaire, l’information voyageur et la gestion qualité.

- Parlement Bruxellois. (25 avril 2023). Compte rendu intégral des interpellations et des questions, Commission de la mobilité, chargée des transports publics, des travaux publics et de la sécurité routière.

- Walckiers, J. (4 juin 2015). ANGELIC, un projet prometteur de la SNCB.

- Aménagement SC. (2013). Evaluation du potentiel du réseau ferroviaire et scenarios de redéploiement.

- Parlement Bruxellois. (25 avril 2023). Ibid. Parlement de Wallonie. (11 mai 2023). Réponse de Philippe Henry à une question écrite du 17/04/23 posée par Julien Matagne.

- Aménagement SC. (2013). Ibid.

Faites un don

Faites un don