« Nous sommes en train de vivre une extinction massive, et tout ce qui vous préoccupe c’est l’argent et la croissance économique. Comment osez-vous ? » Discours de Greta Thunberg aux chefs d’état ; New-York, septembre 2019

Un modèle économique et social à la base de la crise environnementale

Nous vivons un moment clé dans l’histoire d’Homo sapiens. Jamais, depuis que nous occupons cette planète en tant que singe pensant, l’environnement duquel nous dépendons ne s’est modifié à une telle vitesse. Tous les équilibres environnementaux qui prévalaient depuis plusieurs milliers d’années sont bouleversés. Nous sommes entrés dans une période durant laquelle l’influence de l’être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu’elle est devenue une « force géologique » majeure, capable de transformer sur le long terme la lithosphère, soit la couche géologique supérieure de la croûte terrestre, mais aussi l’atmosphère et les océans. Cette nouvelle ère géologique et climatique porte le nom d’anthropocène.

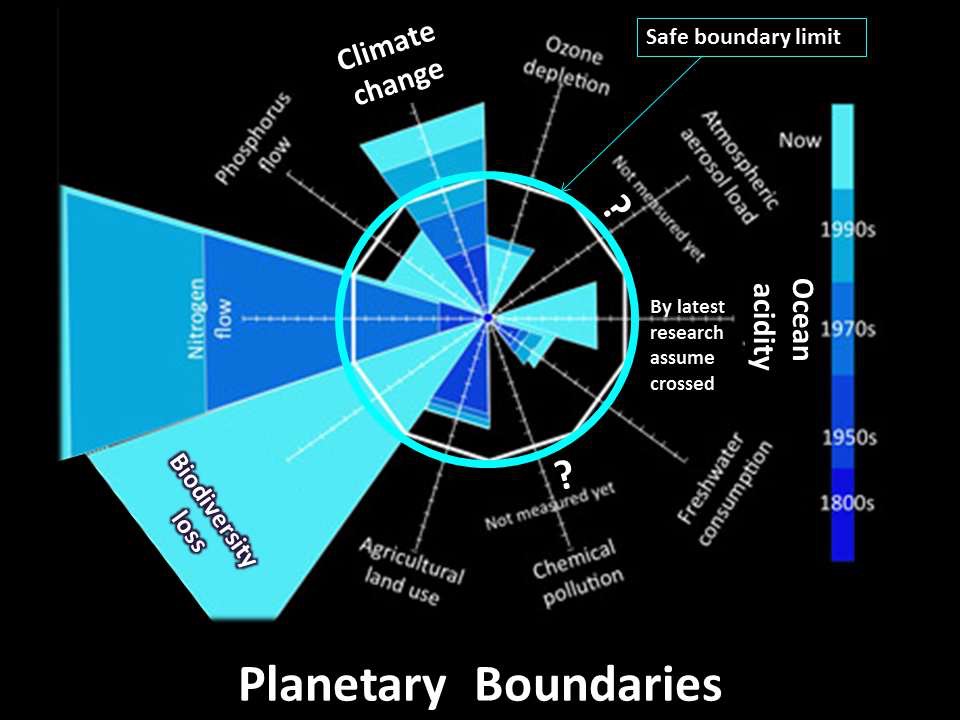

Ce constat froid ne repose pas sur un pessimisme irrationnel mais sur les analyses scientifiques qui s’accumulent depuis 50 ans et dont les prévisions se vérifient dans les faits. Le diagramme de Rockström illustre de manière synthétique les ruptures d’équilibres observées pour neuf « processus » terrestres clés dans le fonctionnement de l’écosystème terre, dont notamment le climat, le cycle de l’azote et la biodiversité.

Représentation des neuf processus planétaires menacés par les activités humaines, de leur limite et de leur valeur actuelle (Rockström Johan et al., 2009)

Nous avons profondément modifié notre planète. Ce constat n’est fondamentalement pas discutable. Mais si une quasi-unanimité de personnes partagent le constat, de profondes divergences existent sur les causes et, in fine, sur la manière dont nous pouvons réagir.

Une des questions les plus clivantes est sans nul doute de savoir si nous avons affaire à une crise systémique. En d’autres termes : les fondements de notre système social et économique sont-ils à la base des bouleversements environnementaux que nous observons et, plus fondamentalement encore, peut-on envisager de répondre à cette crise sans toucher au « disque dur » social, économique, voire politique de nos sociétés.

Pour nous, la réponse ne fait pas de doute. La crise environnementale est bel et bien une crise de civilisation. La dimension écologique remet en question la manière même dont sont organisées les sociétés humaines, nos modèles économiques, nos modes d’organisation sociétaux. Les environnementalistes que nous sommes, n’ont donc d’autre choix que de questionner notre modèle de société pour tenter de résoudre la crise environnementale.

Nous devons sortir de l’extractivisme

« On ne peut plus baser l’économie sur l’extraction de matières et d’énergie fossile, on ne peut plus faire comme s’il n’y avait pas de limites. Il n’y a pas de solution au niveau de consommation des ressources où nous sommes. »

Jacques Crahay, président de l’UWE, septembre 2019

L’extractivisme est une caractéristique fondamentale de notre civilisation.

Soulignons d’abord que l’extractivisme n’est pas l’apanage des systèmes économiques capitalistes et libéraux qui ont prévalu en Occident depuis l’avènement de la révolution industrielle. Les formes de communisme appliquées en Europe de l’Est et en URSS reposaient de la même manière sur la sur-exploitation des ressources de leur environnement. Nous pensons notamment aux programmes de planifications agricoles soviétiques dont les conséquences environnementales continuent de se faire sentir aujourd’hui, comme par exemple la disparition de la mer d’Aral.

En Europe occidentale, les différentes révolutions industrielles du XIX et XX siècle ont amélioré d’une manière exceptionnelle les conditions de vie matérielle d’un nombre croissant d’êtres humains, mais cette amélioration a reposé sur la consommation et l’exploitation croissante des ressources matérielles (minéraux, métaux, biomasses), animales et énergétiques, principalement fossiles (pétrole, charbon, gaz). Surtout, le modèle de « société de consommation » de masse qui a émergé durant la deuxième partie du XXè siècle a accentué le processus. Des indicateurs composites comme l’empreinte écologique développée par le Global footprint network schématisent le lien entre nos consommations croissantes et la déprédation de notre environnement. En 2016, le belge occupait une quatorzième place au classement des pays à l’empreinte écologique la plus lourde. A ce jeu, la mondialisation de l’économie a encore amplifié le phénomène ces 40 dernières années, le volume du commerce mondial ayant été multiplié par 27 depuis 1960, alors que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du fret mondial représentent plus ou moins 8% des émissions globales.

Nous devons sortir du dogme de la croissance

« Une croissance indéfinie est impossible, nous n’avons qu’une seule Terre, mais une civilisation du bonheur est possible. Les solutions existent, mais l’opinion les ignore car les structures actuelles et les détenteurs du pouvoir économique et politique s’y opposent. »

René Dumont

La course à la croissance est un moteur de la dégradation de notre environnement. Nous le savons depuis longtemps mais ne faisons rien. En 1972 le rapport « limit to growth » prédisait différents scénarios de croissance économique, démographique et de la pollution qui se sont avérés tout à fait en ligne avec ce qui fut observé dans la réalité, corroborant ainsi la justesse de l’analyse1. Plus recemment, il y a dix ans, « Prospérité sans croissance » de Tim Jackson développait les base d’une société sans croissance.

En 2020, la croissance économique est toujours considérée comme l’objectif clé des politiques mises en place tant au niveau des autorités publiques que des entreprises. Elle reste souvent considérée comme une fin en soi par la plupart des acteurs économiques conditionnant par exemple l’accès au crédit dans les banques. Pire, la pérennité de nos systèmes de solidarité (sécurité sociale, retraite) semble liée à la croissance économique telle que nous la connaissons, alors que cette dernière met en péril la prospérité pour les générations à venir.

Théoriquement, il est tout à fait envisageable d’imaginer une croissance du produit intérieur brut (PIB) qui n’entrainerait pas ou peu d’émissions de GES, d’extraction de ressources ou de pollution de l’environnement. Un professeur qui enseigne produit ainsi de la « richesse nationale » comptabilisée dans le PIB du pays, sans émettre de GES et sans consommer de ressources. Il est donc envisageable d’imaginer une économie qui ne repose pas sur la surexploitation des énergies fossiles ou des ressources mais sur des services à la collectivité moins impactants pour l’environnement. C’est ce que les économistes appellent le « découplage ».

Mais ce découplage demeure théorique. Dans une perspective purement historique, la croissance économique que nous avons connue depuis deux siècles est intimement corrélée à l’exploitation des ressources et d’une énergie abondante.

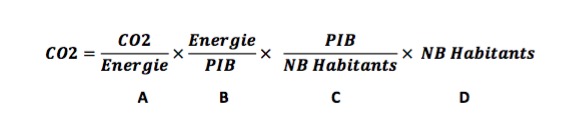

Si on se concentre sur le lien entre croissance et climat. L’équation de Kaya, développée en 1993 par Yoichi Kaya, un économiste japonais de l’énergie, et utilisée par le GIEC, relie les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues à l’Hommes à des paramètres d’ordre démographique, économique et énergétique. Le niveau total d’émissions peut s’exprimer comme le produit de quatre facteurs : la population, le PIB par habitant, l’intensité énergétique et le contenu en CO2 de l’énergie consommée. Dans cette équation, le PIB apparaît comme un facteur déterminant dans la quantification du CO2 émis.

Aujourd’hui, la plupart des politiques climatiques visent les facteurs A et B, à savoir l’intensité carbone de l’économie exprimée en CO2/PIB, principalement via l’implémentation de solutions technologiques. Mais, dans son livre prospérité sans croissance, Tim Jackson estime que pour atteindre les objectifs du GIEC en ne travaillant que sur ces facteurs A et B, nous devrions, d’ici 2050, diminuer d’un facteur 21 l’intensité carbone de la production mondiale ! La technologie ne pourra couvrir une telle amélioration2. Sa conclusion est simple : dans nos pays où la démographie est maitrisée, nous devrons aussi réduire le facteur C de l’équation, à savoir le PIB par habitant…

Cette équation met évidemment aussi en exergue l’influence de la démographie sur la déprédation de notre environnement. C’est un sujet extrêmement complexe et sensible d’un point de vue moral, car il amène vite à se poser la question du « droit à atteindre un standard de consommation matériel ». Toutefois, cette question de la démographie est secondaire par rapport à celle de la croissance et de la consommation car l’essentiel des consommations n’est pas dû au nombre de personnes mais au niveau de consommation de quelques-uns. Oxfam évalue ainsi que les 10% les plus riches émettent 50% des émissions de GES mondiales tandis que la moitié de la population n’en émet que 10%.

Au final, comme le soulignait déjà notre directrice politique de l’époque en 20103, « stopper la croissance de la population aujourd’hui ne contribuerait pas à réduire notre empreinte écologique, (…) c’est la surconsommation des quelques riches que nous devons solutionner, inutile de regarder du côté de la surpopulation des nombreux pauvres. »

La pensée économique d’un monde en transition reste à construire

En tant que fédération environnementale, nous ne pouvons donc éviter de questionner les fondements économiques et sociaux de notre société. Au final nous devons nous poser la question du modèle social et économique dans lequel une société résiliente environnementalement peut être pensé. La pensée environnementale doit investir davantage les sciences sociales et notamment les sciences économiques pour penser un nouveau modèle compatible avec la préservation de l’environnement. L’innovation sociétale et plus spécifiquement, l’innovation dans les matières de l’économie et de la sociologie revêtiront à l’avenir une importance au moins aussi importante que les innovations technologiques.

Nous sommes confronté au manque criant d’une pensée économique et sociale compatible avec la résolution de la crise environnementale. En d’autres termes, la pensée économique et sociale d’un monde en transition est encore à développer.

Nous voulons ici souligner les éléments fondamentaux d’une pensée économique compatible avec la crise environnementale.

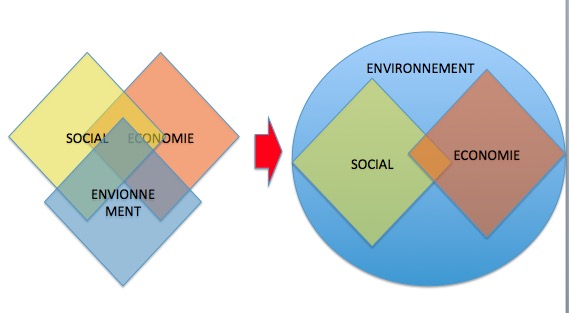

1. Environment first

Le principe moteur de tout modèle économique (et social) doit être la préservation d’un environnement sain. Un environnement viable et sain est la condition première au développement d’une économie, ou d’une société prospère harmonieuse socialement. Construire un système économique qui ne dégrade pas notre environnement au-delà de sa capacité de régénération est donc une condition absolument nécessaire et première de tout système politique et de toute pensée économique. Cette vision va donc au-delà de la vision traditionnelle du développement durable qui met les trois niveaux économique, social et environnemental sur un pied d’égalité.

Evolution d’une pensée axée sur un développement durable à une pensée où prévaut l’environnement comme condition nécessaire

Il nous sera répondu que la Belgique et, a fortiori, la Wallonie ne sont pas responsables de la dégradation rapide de l’environnement planétaire et qu’une société belge parfaitement « vertueuse d’un point de vue environnemental » n’empêcherait aucunement la dégradation de notre environnement au niveau mondial, si d’autres pays plus impactants (USA, Chine, Allemagne) ne remplissaient la même condition.

Pour nous, cette réponse n’est en rien recevable, tout d’abord d’un point de vue moral. En tant que second berceau de la révolution industrielle après l’Angleterre (les premières machines à vapeur industrielle étant amenée par John Cockerill d’Angleterre en Wallonie dès le début du XIX° siècle), la Belgique a bénéficié au premier chef de l’exceptionnelle richesse que l’exploitation des ressources terrestres a permis (y compris des énergies fossile et fissiles). En tant que pionnier de la révolution industrielle, il nous apparaît moralement logique et souhaitable que nous soyons également parmi les pionniers de la révolution « verte » qui doit en soigner les excès.

D’autre part, l’option « ne rien faire » ne représente pas la meilleure option d’un point de vue économique et social, et ce, quel que soit le scénario dans lequel nous nous inscrirons collectivement en tant qu’humain. Si, collectivement, l’humanité répond au défi environnemental avec succès et limite notamment l’augmentation de la température à des seuils « viables » (+1,5°C – +2°C), les pays qui auront su au plus tôt convertir leur économie bénéficieront d’un avantage comparatif sur les autres. Cet avantage de compétitivité vaut au niveau technologique où l’UE peut encore prendre le leadership sur certains secteurs où tout reste à être développé et où les cartes ne sont pas encore distribuées non seulement au niveau technologique (économie circulaire, hydrogène, réseau intelligent…) mais surtout sociétale. La priorité est donc bien l’innovation sociétale qui modifiera nos manières de vivre et nous permettra de nous adapter dans un monde non seulement décarboné mais qui subit déjà les premiers impacts d’un réchauffement d’ores et déjà inévitable. La perspective de créer le modèle économique et social d’une société vivant dans les limites de son environnement peut être le projet collectif fédérateur qui manque à l’Europe depuis sa création.

2. Réformer plutôt que révolutionner

Si nous devons questionner certains fondements de notre modèle économique et du fonctionnement de nos sociétés, nous devons aussi être conscient de la nécessité d’une certaine continuité du modèle existant, qu’il s’agit d’infléchir vers une transition durable plutôt que de révolutionner.

Ainsi, le libéralisme qui est à la base de nos sociétés– et non le néo-libéralisme- peut être un moteur majeur de la transition. Notamment, nous estimons que l’initiative individuelle et la liberté d’entreprendre de chacun seront un des leviers majeurs pour la création des solutions innovantes technologiques ou sociétales que nous devrons inventer.

Mais, comme le rappelait Nicolas Hulot lors de la conférence organisée par IEW au printemps passé, « l’absence de limite, ce n’est pas la liberté, c’est l’ébriété ». La liberté de chacun doit donc être strictement encadrée par la défense d’un intérêt collectif supérieur qui passe par la préservation d’un environnement viable à long terme.

Cet intérêt collectif doit être défendu par un arbitre « au-dessus de la mêlée ». Dès lors nous pensons qu’une autorité publique forte fixant les limites et le cadre réglementaire est nécessaire. Nous appelons au retour du politique. Cette autorité doit disposer des moyens d’appliquer son autorité sur tous les acteurs y compris les entreprises transnationales. Ce rôle d’arbitre est joué historiquement par l’état, ce qui nous oblige à poser la question de l’efficacité de l’appareil étatique dans la réalisation de cette tâche, et à mener, conjointement à la transition écologique, une réflexion profonde sur la gouvernance.

Finalement, le modèle à construire doit être vu comme une évolution des modèles de social-démocratie libérale qui ont émergé au cours du xx° siècle et qui ont permis l’amélioration des conditions de vie matérielle d’une part grandissante de l’humanité. Mais ces modèles doivent intégrer la « limite » fixée par la disponibilité finie de ressources naturelles et la dégradation des écosystèmes. C’est un défi de taille, car la poursuite de l’équité devra non plus s’envisager dans un monde aux richesses matérielles croissantes mais plutôt en diminution.

A ce titre, nous sommes sensible aux travaux de nouveaux économistes qui entament ce chantier crucial. Nous pensons à des auteurs comme Thomas Piketty, dont le dernier ouvrage, capital et idéologie, appelle à reprendre le chantier de la social démocratie, laissé à l’abandon dans les années 1980. Nous pensons également aux travaux de Pierre Yves Gomez, Gael Giraud ou à des initiatives plus locales comme Rethinking economics. Le mouvement environnementaliste doit appuyer ces réflexions car un travail sur la définition d’un modèle économique enviro-compatible est aussi crucial

A nous de nous emparer des questions économiques !

Le travail des ONGs environnementales et des environnementalistes dans leur ensemble doit évoluer. Dès lors que la conscience du problème environnemental semble s’être généralisée à la majorité de la population et des partis politiques, nous ne pouvons plus nous limiter à sensibiliser les citoyens et leurs dirigeants sur la dégradation en cours. Nous devons davantage nous poser la question des moyens profonds à mettre en œuvre pour résoudre cette crise.

Cela passera forcément par un positionnement plus clair sur les questions socio-économiques et sur la définition d’un nouveau modèle économique. Dans cette évolution, nous devrons prendre garde de ne pas nous enfermer dans un clivage politique de type « droite-gauche ». Mais nous ne pourrons éviter de remettre frontalement en cause certains principes fondateurs de nos sociétés, comme la croissance ou l’extractivisme. Nous nous tenons dès lors prêts à participer à ce débat qui marquera selon nous l’évolution future de notre métier… Et dont dépend selon nous le futur de notre planète…

- Confronter Halte à la croissance ? à 30 ans de réalité ; Graham Turner, Global Environmental Change, août 2008

- « Reconnaître la profondeur de la nature humaine », Discours de Tim Jackson prononcé à l’occasion du doctorat honoris causa décerné par l’UCL le 11 février 2011 à Tim Jackson

- Survie en surpopulation et surconsommation ; Analyse de Marie Cors ; Inter Environnement Wallonie ; Septembre 2010

Faites un don

Faites un don