Souvenez-vous, le 11 mars 2022, avec Natagora et Nature et Progrès, Canopea vous encourageait à participer à l’enquête publique sur le Plan wallon de Réduction des Pesticides1 L’objectif : créer une mobilisation massive autour de ce projet de plan que l’on jugeait peu ambitieux vis-à-vis des objectifs annoncés.

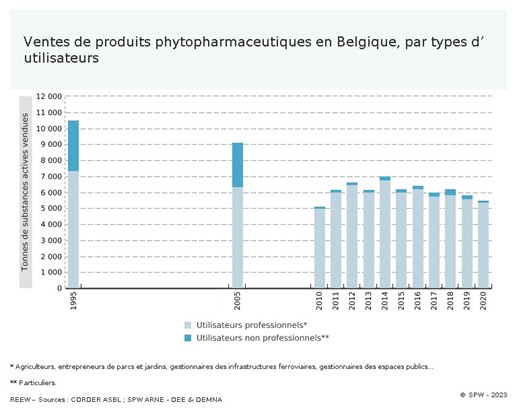

Reprenons du début, ce Plan a initialement été mis en place en 2013. On en est aujourd’hui à la troisième génération d’actions qui visent à réduire les pesticides. Au regard de l’évolution des ventes de produits phytopharmaceutiques (ci-dessous) depuis cette date, on peut conclure que l’impact de ces grands programmes est proche de zéro. On navigue entre 5 000 et 7 000 tonnes de produits phyto annuellement par les utilisateurs professionnels depuis… 1995 ! (L’objectif européen est d’atteindre 2 500tonnes/an, soit 50% de réduction)

Cette consultation publique, a-t-elle été utile ?

Cette consultation concernait le renouvellement du portfolio d’actions du Plan pour les années 2024-2027. Au total, 894 citoyens et 23 organisations (organisations agricoles, services de conseil, associations de l’industrie phytopharmaceutique, associations environnementales, une entreprise d’eau potable et une agence gouvernementale) ont participé à la consultation2. Cela a donné lieu à 828 commentaires. Le plan définitif a finalement été approuvé fin de l’année 2023.

Nous encouragions le grand public à plaider pour un accompagnement du secteur agricole, afin d’augmenter la part de production en bio d’une part, et de mettre en place des alternatives aux pesticides partout par ailleurs. Nous demandions également à la Wallonie de chiffrer les objectifs de réduction, action par action, afin d’atteindre les fameux 50% de réduction imposés par la législation européenne.

Rappelons que les coûts sociétaux attribuables à l’utilisation des pesticides à l’échelle européenne seraient 2,44 fois plus élevés que le bénéfice direct tiré des pesticides de synthèse par leurs fabricant.e.s (2,3 milliards d’euros en 2017 pour les coûts sociétaux contre 940 millions d’euros de bénéfices la même année), selon cette étude du BASIC ONG. En somme, cela coûte deux fois plus cher à la société que cela ne rapporte aux industries. Argument de sauvegarde de secteur économique, au placard.

Un plan de réduction des pesticides, qui ne réduit pas les pesticides. Mais comment ont-ils fait ?

La majorité des mesures annoncées portent sur la réduction du RISQUE lié à l’utilisation de pesticides, et non sur la diminution in concreto des tonnages utilisés en Wallonie : des études d’évaluation de l’exposition, d’amélioration du dialogue entre riverains et agriculteurs, cartographie de zones sensibles, amélioration du port d’équipement de protection, etc. Sur les 38 mesures du Plan au moment de l’enquête publique, seules 4 (!) auraient un impact direct sur la réduction de l’utilisation des pesticides.

Pourtant, la législation européenne est claire et impose une réduction des quantités pulvérisées, pas seulement du risque pris par les agriculteurs et la société.

Notre avis sur la nouvelle version du PWRP

Globalement, le PWRP s’est vu offrir un joli lifting. Les formulations des mesures sont plus claires et plus concrètes. Dans cette nouvelle mouture, 29 mesures sont proposées sur les 38 initiales, et on dénombre maintenant 6 mesures qui pourraient, si elles sont mises en œuvre, diminuer quantitativement l’utilisation des produits phyto. Progression mineure, mais progression quand même.

Deux nouvelles mesures sont à saluer, car ce sont les premières à parler de transition vers un autre modèle agricole. Il s’agit de : « Définir des scénarios de transition agricoles multi-filières à l’échelle régionale » et « Estimer les coûts et bénéfices de différents scénarios de transition agricole à l’échelle régionale »).

Un rapport datant de 2019, intitulé « Quelles agricultures en 2050 ? Une démarche prospective et participative en Région wallonne pour explorer les trajectoires de transition vers moins d’intrants » sur base des données de 2015, s’appuie sur plusieurs travaux de thèse, analysant filière par filière, des scénarios permettant de réduire l’utilisation de pesticides.

Cette redondance interpelle : plutôt que de refaire inlassablement des études ou des analyses de faisabilité, ne serait-il pas temps de dédier cet argent public à des mesures concrètes ?

De plus, il n’existe toujours aucun objectif chiffré de réduction n’est proposé. On navigue à l’aveugle, comme depuis une dizaine d’années. Des millions d’euros sont dépensés dans un plan, sans obligation de résultat.

Pour pouvoir chiffrer ces objectifs correctement, il nous faudrait des données. Les seules rassemblées sont les données de vente (graphique ci-dessus) agrégées à l’échelle nationale. Pourtant, les agriculteurs doivent tenir un registre de pulvérisation (quelle molécule, à quel endroit, pour lutter contre quel nuisible, etc.). Informatisées, ces données pourraient permettre une analyse précise des zones sensibles, et des leviers de changement. Pourtant, ces registres prennent la poussière.

Saluons les actions « d’étude de la faisabilité d’un registre électronique […] » et sa « Mise en place [… ] dans certaines zones pilotes », en espérant que le prochain plan permettra une généralisation de son utilisation (et un accès à ces données publiquement, cela va sans dire).

Nous encourageons sans réserve la mise en œuvre des mesures suivantes :

- Soutenir la transition des parcelles en agriculture biologique et mettre en place des alternatives

- Protéger les zones résidentielles, de captage et Natura 2000 par la mise en place de bandes tampons

- Interdire l’utilisation des pesticides qui contaminent les masses d’eau

- Obligation de registre électronique et publication des résultats.

En restant sur les humbles compétences, La Wallonie a toutes les cartes en main pour ces quatre mesures simples qui pourraient réellement améliorer la situation de crise que nous traversons.

Crédit image d’illustration : Adobe Stock

Aidez-nous à protéger l’environnement,

faites un don !

- Une consultation publique donne la possibilité au public d’intervenir dans le processus de décision et permet aux autorités publiques d’être informées sur les préoccupations du public afin de pouvoir les prendre en considération avant l’adoption de l’acte en question.

- SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication moniteur Publié le : 2024-04-22 Numac : 2024003817

Faites un don

Faites un don